(1987年8月、創刊号 巻頭文より) 夢みる頃をすぎても、まだ映画を卒業できない私たち。

卒業どころか、30代、40代になっても映画に心が踊ります。だから言いたいことの言える本まで作ってしまいました。

普通の女たちの声がたくさん。これからも地道な活動を続けていきたいと思っています。どうぞよろしく。

作品紹介

湾生とは、戦前、日本統治下の台湾(1985年から1945年の50年間)で生まれ育った日本人のこと。終戦時には約20万人いたといわれています。幼年期、学齢期を台湾で過し、学校に通いました。台湾人の友だちもいました。しかし、太平洋戦争が始まり、日本と同じように軍事体制に組み込まれ、勤労動員にかり出されて学校では授業もほとんどなくなっていきました。日本の敗戦により強制的に送還されましたが、台湾からの日本人への引揚げ者は48万人と言われています。

湾生にとっては、まだ見ぬ祖国でしたが、日本は焦土と化していました。引揚者たちは生きていくために必死に働き、日本の高度成長期を支えました。そして戦後70年が過ぎました。

家族と共に日本に来た湾生たちも80歳をすぎ、懐かしく思うのは台湾での幼少時代。自分が暮らしていた台湾の故郷がどうなっているのか気になります。そんな湾生たちの物語です。

台湾北東部の蘇澳で生まれた竹中信子さん、武石道男さんは、祖父や父親がこの地で仕事をするため移住した2世、3世で、子供時代を蘇澳で過ごしました。戦後、引揚げによって日本に来て、それ以降の人生を日本で送りました。

二人はひとつ違い。橋を隔ててすぐそばに住んでいたのに、当時は面識がありませんでしたが、2013年、二人のことを知っている人の紹介で知り合い、蘇澳で過ごした子供の頃の思い出話に花を咲かせました。この作品は、そんな二人を主軸に、台湾を「第2の故郷」あるいは「第1の故郷」とも思う湾生たちが、台湾を懐かしみ、幼馴染みたちと再会し、幼少期の自分に思いを馳せる物語です。 そして、台湾と日本の関係、歴史をたどります。

監督:林雅行/ナレーション:川平朝清

テーマ音楽、作曲・演奏:彩愛玲/イラスト:森田拳次

出演:竹中信子さん、武石道男さん他

2018年/日本/150分/配給:クリエイティブ21

公式HP http://creative21inc.wixsite.com/cr21/kokoro/

林雅行監督フィルモグラフィ

2005年 『我が子の碑 人形たちと生きた60年』 監督/脚本

2005年 『友の碑 白梅学徒の沖縄戦』 監督/脚本/製作総指揮

2007年 『風を聴く~台湾・九份物語~』 監督/脚本

2009年 『雨が舞う~金瓜石残照~』監督/脚本

2010年 『おみすてになるのですか 傷痕の民』

2013年 『呉さんの包丁〜戦場からの贈り物〜』 監督/脚本/撮影

2016年 『老兵挽歌〜異郷に生きる〜』 監督/撮影

『心の故郷~ある湾生の歩んできた道』

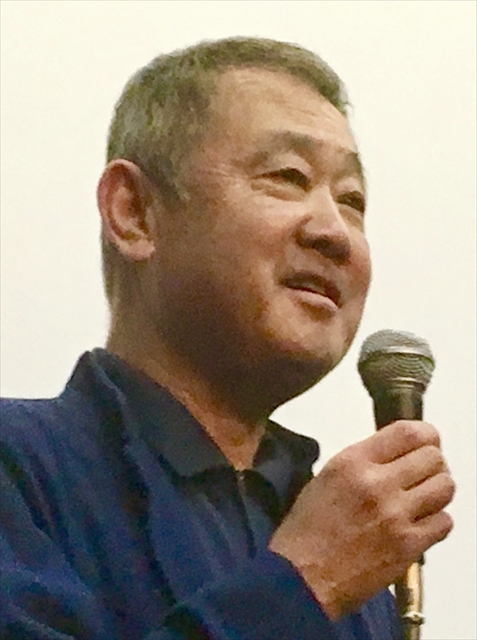

林雅行監督インタビュー

★ 何で湾生だけが肯定的に現地での体験を語るのか

― これまで台湾に関する映画を4本撮ってきて、今回は「湾生」。このテーマで撮ろうと思ったのはなぜですか? また、2015年5月からクランクインとのことですが、いつころから撮りたいと思っていたのでしょう。

*林監督の台湾関連作品

『風を聴く~台湾・九份物語~』(2007)、『雨が舞う~金瓜石残照~』(2009)、『呉さんの包丁〜戦場からの贈り物〜』(2013)、『老兵挽歌〜異郷に生きる〜』(2016)林雅行監督 今回で5作目ですが、4作目までは台湾を舞台に台湾人が主人公の作品だったわけですが、今回は台湾を舞台にした日本人の物語です。今、台湾で生まれた80代後半の方たちが台湾時代を懐かしんで、台湾時代を肯定的に語る人が多いですよね。 今まで満州、朝鮮半島、樺太、南洋などからの引揚者のことを知っているのですが、みんな大変だった引揚げ体験は語るけど、現地での生活のことはあまり語らない。何で湾生だけが肯定的に現地での体験を語るのかという疑問がありました。私の母も中国・青島(チンタオ)生まれで、日本に引揚げてきたのですが、青島時代の話はあまりしなかったです。

この作品の取材を始めたのは5年くらい前からですが、実際は10年くらい前から、このテーマで取材したいとは思っていました。― 私が湾生という言葉を知ったのは3年くらい前でした。そういう人たち(台湾生まれの日本人)がいるというのは知っていましたが、「湾生」と言われているとは知らなかったんです。『湾生回家』が大阪アジアン映画祭で上映されて知りました。それまでは、ただ引揚げ者ということで十把一絡げに思っていました。それに台湾からの引揚げ者48万人のうち、湾生が20万人もいたというのが驚きでした。植民地時代が50年もあったということが大きいのでしょうね。

監督 湾生以外にも湾吏とかありますが、湾生以外はあまり使わないですね。

― 今回、竹中信子さん(87歳)と武石道男さん(86歳)を主軸にした展開にしようと思ったいきさつを。

監督 東海岸の話って、あまり話題にならないですよね。まして、竹中さんと武石さんは蘇澳の町で、小さな橋を隔てて住んでいたにもかかわらず、子供の頃は知らなかったわけです。それから80年、80過ぎてからお互いを知ったわけですから、数奇な人生、話だなと思って、これは面白いかもと思ったわけです。武石さんはお父さんに連れられて冷泉に行っていたし、竹中さんは武石さんの家の前を通って小学校に通っていたわけですから、知らないうちにすれ違っていたのかもしれません。武石さんは5歳の時に台北に移り、その後、基隆に行ってしまったのですが、そのまま蘇澳にいたら、同じ小学校に通っていたわけですから。

― 出会いですね。80年たって、そういうことがあるということを知るというのは面白いですよね。そんなことあるのと思いました。

監督 ほんとに面白いですね。人間は長生きするものだと思うでしょ。70代で亡くなっていたら、出会いはなかったんです。

― 竹中さんは蘇澳の地域会の理事もしているんですね。

監督 地域の会で、ちゃんと残っているのは関東基隆会だけじゃないですかね。

― この作品ができるのに、竹中さん、武石さんと何回も台湾に行ったと思いますがいかがでしょう。

監督 何回も行きましたが、原点は蘇澳の思い出の場所を歩くということでした。蘇澳で冷泉をみつけ、冷泉浴場とラムネの事業を始めた竹中さんの祖父竹中信景さんと、役人として南方澳の漁港の整備開発を担った武石さんのお父さん武石俊清さん、当時はエリートじゃないですか。その子供たちが見た80年前の蘇澳の面影がどこにあるかというところからですよね。

― 私たちが行ってそういうのはみつけられるものですか?

監督 まだ残ってはいるとは思いますよ。東部海岸はあまり変わらないですから。

― 酒井充子監督の『台湾萬歳』を観て、台湾の東海岸に興味を持ったのですが、今回この作品を観て蘇澳にも行ってみたいです。西側に比べて行くのに不便ですが、昔からみれば交通機関の便はよくなっているのでしょうから80年前と隔世の感があるのでしょうね。

監督 冷泉川はだいぶ変わりましたね。でも白米川は変わってないですね。砲台山とかも変わってないですね。そこから見る港の風景は変わっていますね。

― 変わったところと変わらないところ、そこを訪ねることで、その景色を見て思うことがきっと湧き出て、当時の思いも蘇ったでしょうね。

監督 それはありますよね。日本時代にできた羊羹屋も残っていますから。何代にも渡って引き継がれているんです。

★日本と台湾との関係と歴史

― 登場人物は竹中さんと武石さん以外にもたくさんいらっしゃいましたが、主に86歳、87歳の方が多かったように思います。これは二人の知り合いの繋がりからたどっていったからですか?

監督 まあ、直接、竹中さん、武石さんと面識のない人も出ています。湾生といっても、台湾に移住した第一世代じゃなくて、親が移住して二世とか三世ですから。親が仕事をしていてその子どもです。ある意味、移民の中の「特権的な立場」の人たちですよね。

― 終戦のときに15,6歳で、今、86,7歳だと、記憶もしっかりしているという状況ではありますよね。 この10数年、林監督も台湾に関する映画を4本作っていますし、他にも台湾と日本の関係を描いたドキュメンタリー作品がいくつも出てきて、これまで一般には知られていなかった台湾と日本の関係が明らかになってきたなと思います。これまで当事者しか知らなかったことが、映画になることによって歴史の記録として残されるし、台湾とかかわりがなかった人も、当時の状況を知ることができたと思います。そして、今やっと「湾生」のことも知られてきたと思います。

今、台湾のことを知ろうという輪が広がってきていると感じます。

私が初めて観た台湾映画は、侯孝賢監督の『悲情城市』(1989)でしたが、それからずっと台湾に行ってみたいと思っていました。でもなかなか行けず、林監督の『風を聴く~台湾・九份物語~』、『雨が舞う~金瓜石残照~』を観て、九份や金瓜石の歴史を知り、やっぱり行かなくちゃと思って行きました。監督 戒厳令の時代というのは、中国の歴史は教えられていたけど、台湾の歴史は教えられていなかったんですよね。1987年に戒厳令がなくなり、民主化されて以降は、台湾人が自分たちの歴史に目覚めるということになったと同時に、その後の30歳代の学者たちは「日本時代というのはなんだったんだろう」ということにも目を向けてきたわけです。それは光もあり、影もあったんですよね。日本語世代の人たちは「日本時代は良かった」というけれど、若い人たちにとっては客観的に見てどうだったのか冷静に捉え直すということに目を向け始めたわけですよ。日本人としても、台湾は親日的だから、台湾の親日的な人の話を聞いて作品を作ろうという気にはとてもなれないんです。冷静的に見ないとね。

― 日本の観光客やマスコミもそういう部分だけを受け止めている人が多いですよね。もちろんダムを作ったり、インフラを整えたという部分はあるけど、そういう部分だけではないですよね。当時、日本人と台湾人の間の差別はあったわけだし、影の部分を見ないで都合のいい部分だけ見てはいけないと思うし、影の部分を忘れてはいけないと、この作品はそれを忘れてはいけないと思わせてくれました。

監督 湾生という言葉は非常に差別的な言葉なんですね。戦前も湾生という言葉はあって、日本で生まれて親と一緒に台湾に行った人(日本生まれの台湾育ち)は湾生とは言わないんです。その人たちは「あいつら湾生だから」と言って、「日本のことを知らない」という線引きがあったんです。

日本人の学校には日本生まれの日本人、台湾生まれの日本人がいて、もうひとつは台湾の実力者なり金持ちの子供は日本人の小学校に入れるわけですよ(基本的に日本人は小学校、台湾人は公学校に入った)。小学校では日本人の子供と台湾人の子供と交流はあるんですよ。しかし公学校の子とはあまり行き来はなかった。だから台湾人の子供のエリート層とそうでない子供、小学校では台湾人と日本人の線引きがあったし、日本人の中でも日本で生まれた生徒と湾生の間の区切りがあったんです。

★湾生と台湾人の絆

― いろいろな台湾と日本の関係を描いた映画を観ていて、同窓会、クラス会などが出てきますが、長いこと同窓会が続いていて、絆が深いんだなと思いました。私自身は中学校の同窓会はないですし、高校の同窓会も2回くらいしか行ったことがなく、80代になっても同窓会があって、台湾人と日本人の交流が続いているのが驚きでした。

監督 湾生自身は向こうの生活の中で比較的いい生活をしていますからね。もちろん空襲の危険とかあったんですけど、それに台湾人の子供たちはある程度裕福だし、そういう余裕があったんでしょうね。湾生たちは日本に戻ってきて、学校を卒業していた世代ですから、戦後復興とともに一生懸命働いてきたわけですよね。それで、今、生活も安定して、人生を振り返った時にがむしゃらに生きた日本の戦後よりも、むしろ台湾での小学校時代を懐かしく思うというのは当然のことなんですよね。

― 台湾で学生生活を送った人たちのクラス会や同窓会が70年以上続いているというのにびっくりして、その絆ってなんだろうと思いました。それがあるから湾生たちは、より台湾が懐かしいと思うのかなとも思いました。

監督 都会とか若い世代はそういう繋がりが薄いけど、彼らは繋がりが強いんですね。

― もう亡くなってしまいましたが、シネマジャーナルスタッフ景山のお母さんが台湾からの引揚者で、やはり仲が良かった台湾の友達との交流が続いていたのですが、オフレコでも2・2・8事件のことなどは全然聞いてなかったと言っていました。『悲情城市』が公開された後になって、初めて聞いたようです。やはり戒厳令下だったからですかね。

監督 それはありますね。

― 竹中信子さんの著書、「植民地台湾の日本女性生活史」を私は見ていないのですが、2001年に刊行されてから何冊か出ているのですね。これは参考にされたのですか?

監督 竹中さんのその本は4冊出ていますが、台湾日日新報の記事を基に自ら調査したことをまとめています。研究書としては先駆的なものだと思います。

― 林監督の『風を聴く~台湾・九份物語~』、『雨が舞う~金瓜石残照~』を観て、ぜひ基隆に行こうと思って行き、港の周辺を歩いたのですが、その脇にかつての日本人街があったなんて、今回の作品で知って驚きました。夜市にも行きました。夜市のあたりは台湾人街だったんですね。この映画を観たらまた基隆に行って日本人街だったところを観てみたいと思いました。今、日本人の台湾観光ブームですけど、もう少し歴史を勉強してから行ったほうがいいと思うんです。

監督 夜市のあたりは台湾人街でした。あの辺、歩いたら楽しいですよ。それに、今、海鮮料理で有名になっている和平島(基隆市内)ですが、戒厳令時代は収容所ですからね。戦前は社寮島と言っていたんです。今は橋ができたので、車で行けるんですが、海鮮料理の店がいっぱいありますよね。

― そうなんですか。ますます基隆に言ってみたくなりました(笑)。九份も観光地化していますが、金鉱があったことなど知らずに行く日本人がたくさんいますね。『悲情城市』を観て九份に興味を持ったのですが、あの映画の時からの様変わりすごいですよね。

監督 『悲情城市』を観た日本人が、どれだけこの映画の背景を理解しているかですね。

― そうなんです。この映画を観て、2・2・8事件とかの時代背景を考えたのですが、3回くらい観ても、なかなか理解できませんでした。その後、台湾に行ったり、台湾映画をたくさん観て、やっと少し理解できてきたという感じです。1987年に戒厳令が解除され、30年の間にいろいろな映画でも扱われてきたというところですね。そういう歴史を見てきた人たちが亡くなる前に話しを聞いておかないとというぎりぎりの時期ですよね。

監督 もう時間の問題です。日本の戦争体験者もそうですね

★ドキュメンタリーが伝えること

― 台湾と日本の関係を描いた映画がたくさん出てきましたが、林監督の映画はとてもわかりやすいですね。基本的なことを押さえているし、とても勉強させていただきました。全然知らない人がわかるように作るという心構えがないものは消化不良ですよね。背景がわからなかったりするのもありますね。

監督 なんかニュースのレポートのような作品もありますよね。レポートとドキュメンタリーは違いますからね。ドキュメンタリーって作る側が、この事実を噛み砕いてどう伝えたいかということを言わなくちゃならない。話を聞いてきて、ただ並べても面白くないですよ。今回、20代の人が観てもわかるようにと作っています。ニュースは単に自分が切り取った事実を知らしめるんですよ。ドキュメンタリーというのは、その上で考えさせるようなものを作らないとだめなんです。そうでないとドキュメンタリーじゃないですよ。他の監督の作品も観ていますし、それらの作品には敬意を持っていますが、私は私の道をいき、作品を作っています。

― そうですね。それぞれの監督がそれぞれの角度から撮っているから、観客もいろいろな角度から観ることができます。この映画も湾生たちの思いを知ることができました。それに歴史も知ることができました。

監督 湾生という言葉は、湾生の中にも戦後できた言葉だと思っている人もいますが、日本生まれと区別するためにできた言葉で戦前からあるんです。湾生たちに、日本に対するイメージはどうだったか聞いたんですが、「そんな悪い、汚い言葉を使ったら、内地の人に笑われる」とか言われて、「日本ってすごいんだ」と思って、戦後、日本に来たわけですが、日本に着いてみたら食料事情はひどいし、貧しい藁葺屋根の家に住んでいるし、大八車をひいていたのも線路工事をやっているのも日本人だったんです。台湾では日本人はそういう作業をやらなかったので、思いとのギャップが大きかったわけです。

― 台湾では日本人は一等国民、台湾人は二等国民だったので、台湾から日本に引揚げてきて、逆に苦労を味わったということですね。

監督 そうですね。それと、沖縄の人はもっと複雑ですね。すぐには帰れなくて、台湾ではいいところにいたのが、帰ったら沖縄はアメリカ軍が支配していたわけですから。戦前から沖縄と台湾は本土以上に交流がありましたから、沖縄から台湾に行っていた人はたくさんいました。

― 近いですからね。話は違いますが、歴史と言えば、戦後、アメリカから返還されるまで、日本本土から沖縄に行くのにパスポートが必要だったということを知っている人は、もう少ないでしょうね。

監督 台湾から日本への引揚げがスムーズにいったのは、地元にまだ帰れなかった沖縄の人たちが手伝ってくれたからという面もあります。

― ナレーションの川平朝清さんの声が90歳とは思えない、しっかりした声でびっくりしました。さすが琉球放送のアナウンサー第1号ですね。

監督 20年ぶりにナレーションをやったと言っておられましたね。川平さん自身が台中生まれで、沖縄への引揚げの話を聞きにいったんですが、この作品のナレーション誰にしようかなと思った時に川平さんにお願いしてみようと思いました。90歳には思えない語りでしたね。琉球王朝の役人の子孫ですが、台湾に移住していたんです。ジョン・カビラさん、川平慈英さんの父親です。

― 次作も湾生をテーマにした『湾生いきものがたり』ですが、この作品を撮って150分の作品にしたけど、語りきれなかった部分を次作に繋げたりとかシリーズなんですか?

監督 いや、まったく中身とか作りが違います。もちろん移民とかそういうことは一緒ですが、作り方が違います。だから、おまけに作ったというよりどちらもメインディッシュですよ。このシーン、前に見たかなというようなシーンは極力入れず、違う視点で作っています。まだ追加取材はしますが、今、編集中です。

― 『風を聴く~台湾・九份物語~』、『雨が舞う~金瓜石残照~』、また観てみたいのですが、上映する機会はないですか? これらの作品を観て、現地に行き、実際の現場を見てきました。行ってきたあとから、この作品を再度見ると、また違った発見があるのではないかと思っています。いつかまた観たいです。

監督 映画祭みたいな機会で上映できると思うので、また機会を作れればと思います。以前、横浜中華街映画祭でやりましょうかという話はあったのですが、上映する機会があるかもしれません。

― よろしくお願いします。ありがとうございました。

シネマジャーナル これまでの林監督取材記事

- 『呉さんの包丁』~戦場からの贈り物~ 林雅行監督インタビュー

http://www.cinemajournal.net/special/2013/hocho/index.html- 『老兵挽歌』〜異郷に生きる〜 シネマジャーナル85号

取材を終えて

*こちらも奇遇です!

林監督の九份や金瓜石を描いた作品を観て無性に行きたくなり、九份や金瓜石、基隆に行きました。今回は蘇澳や基隆にもぜひ行ってみたいと思わせてくれました。それにしても湾生というか、台湾にいた人たちの絆ってすごいです。70年以上続いているわけですから。

竹中さんと武石さんは子供の頃、すぐ近くに住みながら知らなかったけど、80年たって二人を別々に知っていた廣繁喜代彦さん(基隆中学同窓会会長)という方が二人を引き合わせたとのことですが、今回、この記事をまとめるにあたり、台湾に関する過去のシネマジャーナルの取材記事を調べていたら発見がありました。この記事の中でも出てきた、シネマジャーナルスタッフ景山のお母さんが、なんと武石さんと同じ小学校だったんです。

景山が『湾生回家』の黄銘正(ホァン・ミンチェン)監督インタビューの記事の中で、「基隆市日新小学校同窓会名簿」を持っていった話を書いていて、その小学校名を見た私が景山に問い合わせたところ、その名簿を調べてくれて、武石さんはお母さんの4年下の学年だそうです。お母さんは数年前に亡くなってしまって、竹中さんと武石さんのように再会することはかなわなかったけど、同窓会で会っていたかもしれませんね。

*この10年くらいの間の台湾と日本の関係を扱った作品

郭亮吟監督 『緑の海平線~台湾少年工の物語』(2007)

魏德聖(ウェイ・ダーシェン)監督 『海角七号 君想う、国境の南』(2008年)、『セデック・バレ 第一部 太陽旗/第二部 虹の橋』(2011年)

馬志翔(マー・ジーシアン)監督 『KANO 1931海の向こうの甲子園』(2014年)

黄銘正監督(ホァン・ミンチェン)監督 『湾生回家』(2015)

酒井充子監督 『台湾人生』(2009)、『空を拓く 建築家・郭茂林という男』(2013)、『台湾アイデンティティー』(2013)、『台湾萬歳』(2017)

本郷義明監督 『はるかなるオンライ山 ~八重山・沖縄パイン渡来記~』(2015)

黄胤毓(ホアン・インユー)監督 『海の彼方』(2015)

このHPに関するご意見など: info

このサイトの画像・記事等の無断転載・無断使用はご遠慮下さい。

掲載画像・元写真の使用を希望される場合はご連絡下さい。